ORIGINE E SIGNIFICATO DEL CONCETTO DI CAVALLERIA EUROPEA

Contributi alla fondazione di un concetto di Cavalleria comune a tutta l’Europa: le influenze arabe e barbariche

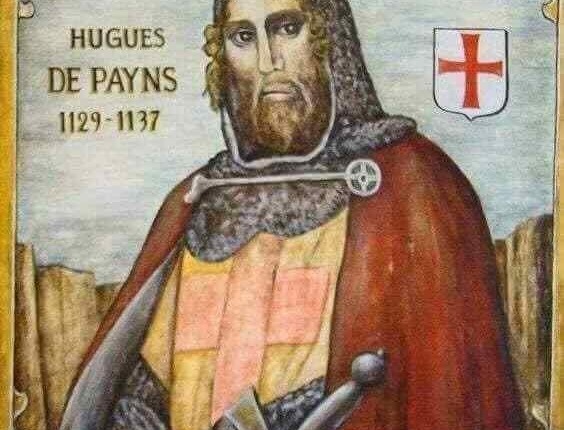

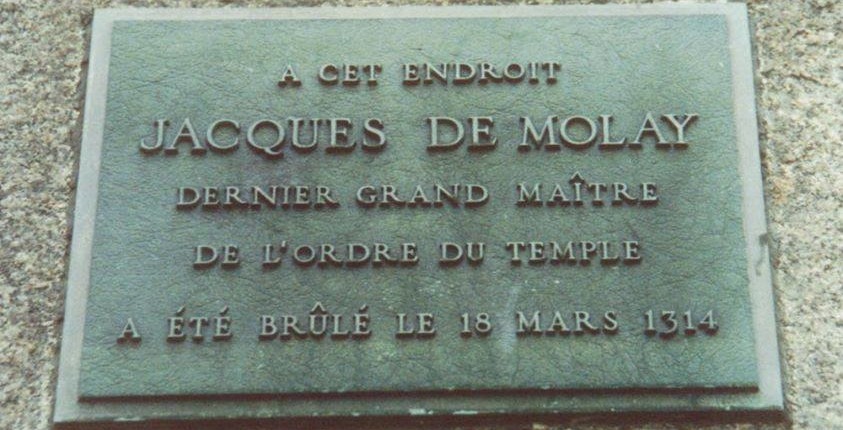

Il concetto della Cavalleria europea discende, almeno in parte, dall’imitazione della Cavalleria araba che, a partire dal 711 d.C., aveva dilagato in Europa palesando l’inferiorità operativa del combattimento a piedi, ma di più dovette, nel campo della ritualità e di numerosi aspetti fondanti, ai popoli dei Goti, degli Alemanni e dei Borgognoni, portatori di antiche discipline della guerra equestre nonché di costumi e di rapporti umani ad essa tradizionalmente legati (ad esempio, fu per l’influenza dei Männerbünde della società goto-franca che molti Ordini cavallereschi – fra cui i templari, i teutonici ed i cavalieri di Santiago – imposero la castità ai loro membri, perché l’essere liberi, il non avere famiglia, il non affezionarsi ai valori ed alle virtù che possiamo chiamare borghesi stava alla base di tutte le società di uomini).

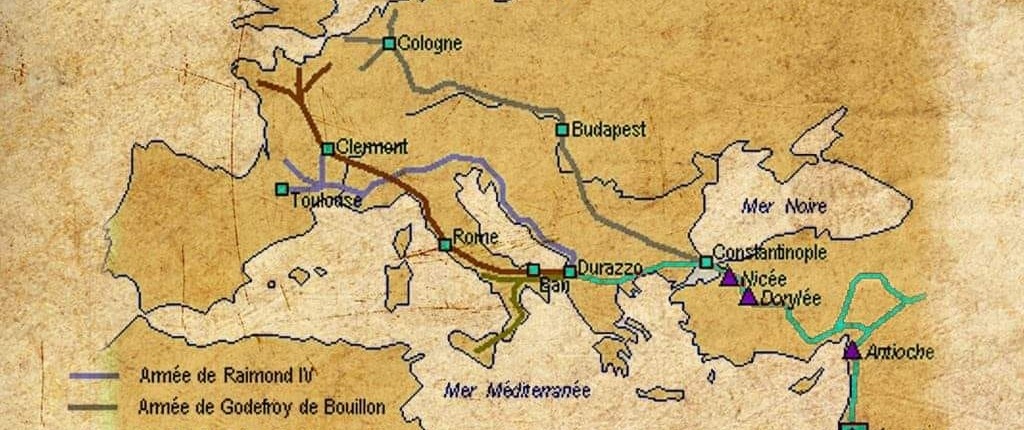

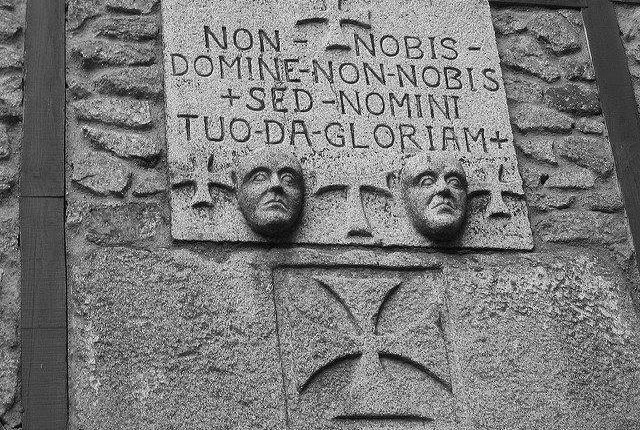

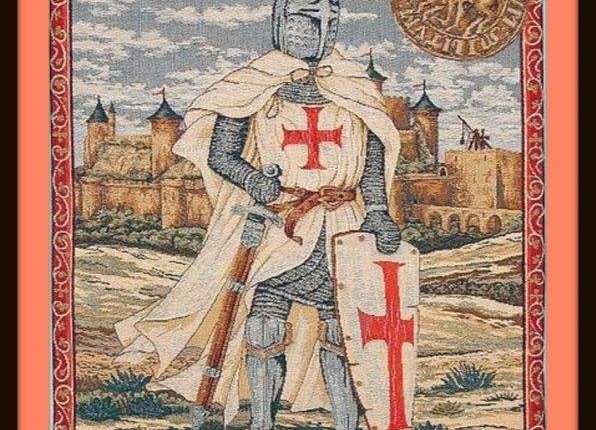

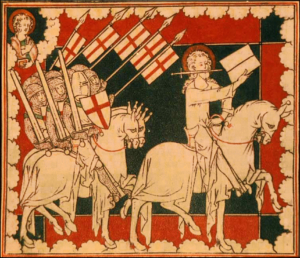

Anche l’anelito alla conquista materiale della Terra Santa, funzionale alla propagazione delle verità cristiane (che rappresentò uno dei cardini essenziali alla compattezza della Cristianità) costituì altra fonte cospicua di significati pregnanti l’intero mondo della Cavalleria, dato che il lungo combattere contro mori ed eretici e l’altrettanto lungo commercio con genti di diversa religione ma non dissimili senso del sacro e della tradizione informò e giustificò anche una comune concezione della cosa militare. Fu da questo humus denso e ricco di profondi corollari spirituali e coagulanti che scaturì la speciale figura del miles monachus, manifestazione storica, in Occidente, di una equilibrata sintesi ascetico-guerriera che rappresentò, a un tempo, manifestazione ed espressione della Feudalità cristiana e del medioevo cavalleresco.

delle verità cristiane (che rappresentò uno dei cardini essenziali alla compattezza della Cristianità) costituì altra fonte cospicua di significati pregnanti l’intero mondo della Cavalleria, dato che il lungo combattere contro mori ed eretici e l’altrettanto lungo commercio con genti di diversa religione ma non dissimili senso del sacro e della tradizione informò e giustificò anche una comune concezione della cosa militare. Fu da questo humus denso e ricco di profondi corollari spirituali e coagulanti che scaturì la speciale figura del miles monachus, manifestazione storica, in Occidente, di una equilibrata sintesi ascetico-guerriera che rappresentò, a un tempo, manifestazione ed espressione della Feudalità cristiana e del medioevo cavalleresco.

Il risultato fu la comparsa del cavaliere cristiano, in cui il miles venne concepito come la sola garanzia dell’Ordine, inteso sia come Ordo cavalleresco che in antitesi al Disordine, cioè come amore per il pubblico bene, vale a dire il bene di tutti, che è più grande e necessario di quello particolare. La dignità del Cavaliere (nel senso di decoro e di orgoglio, peculiare commistione in cui si ravvisa un concetto fondante di nozione dell’onore cui è associato il tipico pessimismo aristocratico che porta a concepire la storia come concatenazione di fatti afferenti al basso, come lenta ma incessante degradazione) venne allora intesa come potente diga contro lo sfaldamento dei regni e avverso la caduta delle città in mano ai malvagi nemici dell’Ordine. Solo la spinta imponente delle nuove e dominanti borghesie cittadine condurrà il “tipo” cavalleresco ad imboccare la strada di un processo di progressiva, inesorabile, secolarizzazione, attestata dall’ingresso, accanto ai valori tradizionali della Cavalleria, di valori mondani e dall’assunzione di crescenti compiti religiosi e sociali, segnatamente marziali e giudiziali: anzi, si può affermare che attributo proprio della Cavalleria fu quello di mantenere la giustizia, ed il culto della giustizia (assieme alla lealtà ed alla verità) fu l’aspetto forse più peculiare dell’appartenenza all’Ordine. Pace e giustizia, due attributi eminentemente tradizionali della Regalità e del Patriziato, furono posti, cioè, anche alla base anche dell’Ordo cavalleresco.

La Cavalleria addivenne, in questo modo, a costituire una precisa categoria della società medioevale.

Il codice alfonsino delle Siete Partidas

Accanto a tale indubbio avvio secolarizzante si osserva, tuttavia, una tenace persistenza di significati e di maniere che rimandano all’originaria dimensione super temporale ed universale della Cavalleria. Alla seconda metà del XIII secolo è da ascrivere la stesura del Codice castigliano (detto anche alfonsino, in quanto emanato da Re Alfonso X di Castiglia) delle Siete Partidas, ed il titolo 21° della seconda Partida, composto di venticinque articoli, è interamente dedicato all’organizzazione ed alla disciplina dell’Ordine cavalleresco.

Accanto a tale indubbio avvio secolarizzante si osserva, tuttavia, una tenace persistenza di significati e di maniere che rimandano all’originaria dimensione super temporale ed universale della Cavalleria. Alla seconda metà del XIII secolo è da ascrivere la stesura del Codice castigliano (detto anche alfonsino, in quanto emanato da Re Alfonso X di Castiglia) delle Siete Partidas, ed il titolo 21° della seconda Partida, composto di venticinque articoli, è interamente dedicato all’organizzazione ed alla disciplina dell’Ordine cavalleresco.

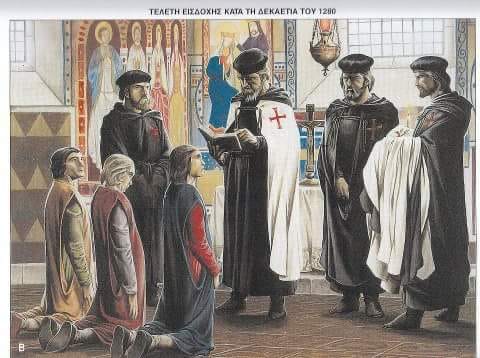

Nella seconda Partida si legge che “tanto gli antichi elevarono l’Ordine della Cavalleria, che pensarono che né gli Imperatori né i Re potevano essere consacrati ed incoronati fin quando non fossero Cavalieri,” norma tenuta in vigore fino ai tempi di Filippo IV.

Ancora nel 1328, infatti, l’investitura di Alfonso IV d’Aragona conservava tutte le caratteristiche simbolico-regali proprie del primitivo rito guerriero, vera e propria eredità iniziatico-guerriera che fu la segreta sostanza dell’Ordine cavalleresco e rappresentò qualcosa di più profondo della mera superficie militare o vagamente religiosa che presentava l’Ordine.

Il novello Cavaliere vestiva una tunica bianca nonché la dalmatica dei monarchi e riceveva dai fratelli che già potevano concedere cavalleria gli speroni e la spada dal padrino. Sguainata la spada, la brandiva tre volte: la prima, per significare la sfida contro i nemici della Fede; la seconda, per ricordare la protezione concessa alle vedove, agli invalidi ed agli orfani; la terza, per giurare che avrebbe mantenuto giustizia per tutta la vita, ai forti ed ai deboli, ai suoi ed agli estranei.

Il Cavaliere costituì, quindi, per eccellenza, il difensore della tradizione, dell’impero, della gerarchia e della legge.

(gennaio 2021)